園芸用土の使い回しは、環境にも財布にも優しい方法ですが、正しい方法と注意点を押さえておくことが大切です。

特にプランターの土を再利用する際は、「プランターの土は2回使えるのか」「消費期限は?

」といった疑問が生じることがあります。

古い土を使い回す際には、土を消毒しないと病害虫が発生する可能性もありますし、適切な処理をしないと栄養不足になり、植物の育成に支障をきたすこともあります。

では、古い土をどのように扱うべきか、また再利用するための方法や、土を消毒するための具体的な手順について考えてみましょう。

さらに、プランターの土は何年くらい使えるのか、土用の期間に土をいじるとどうなるのかなどの疑問にも答えます。

加えて、古い土を処分したい場合、どこで処分できるのか、またどこに捨てるのが適切かも紹介します。

古い土を庭にまくことができるのか、そして古い土を回収してくれるホームセンターについても触れていきます。

この記事では、園芸用土を再利用するために必要な知識と、適切な処分方法について詳しく解説します。

1. 園芸用土を使い回す際の正しい方法と注意点

2. 古い土を再利用するための消毒方法とその重要性

3. プランターの土の使い回しにおける期間や限界

4. 古い土の適切な処分方法と回収場所

園芸 用土 使い 回しの正しい方法と注意点

・ プランターの土は2回使えますか、消費期限は?

・ 古い土は使い回しできますか?

・ 一度使った土を再利用するにはどうしたらいいですか?

・ プランターの土は何年くらい使えますか?

・ 土用の期間に土をいじるとどうなる?

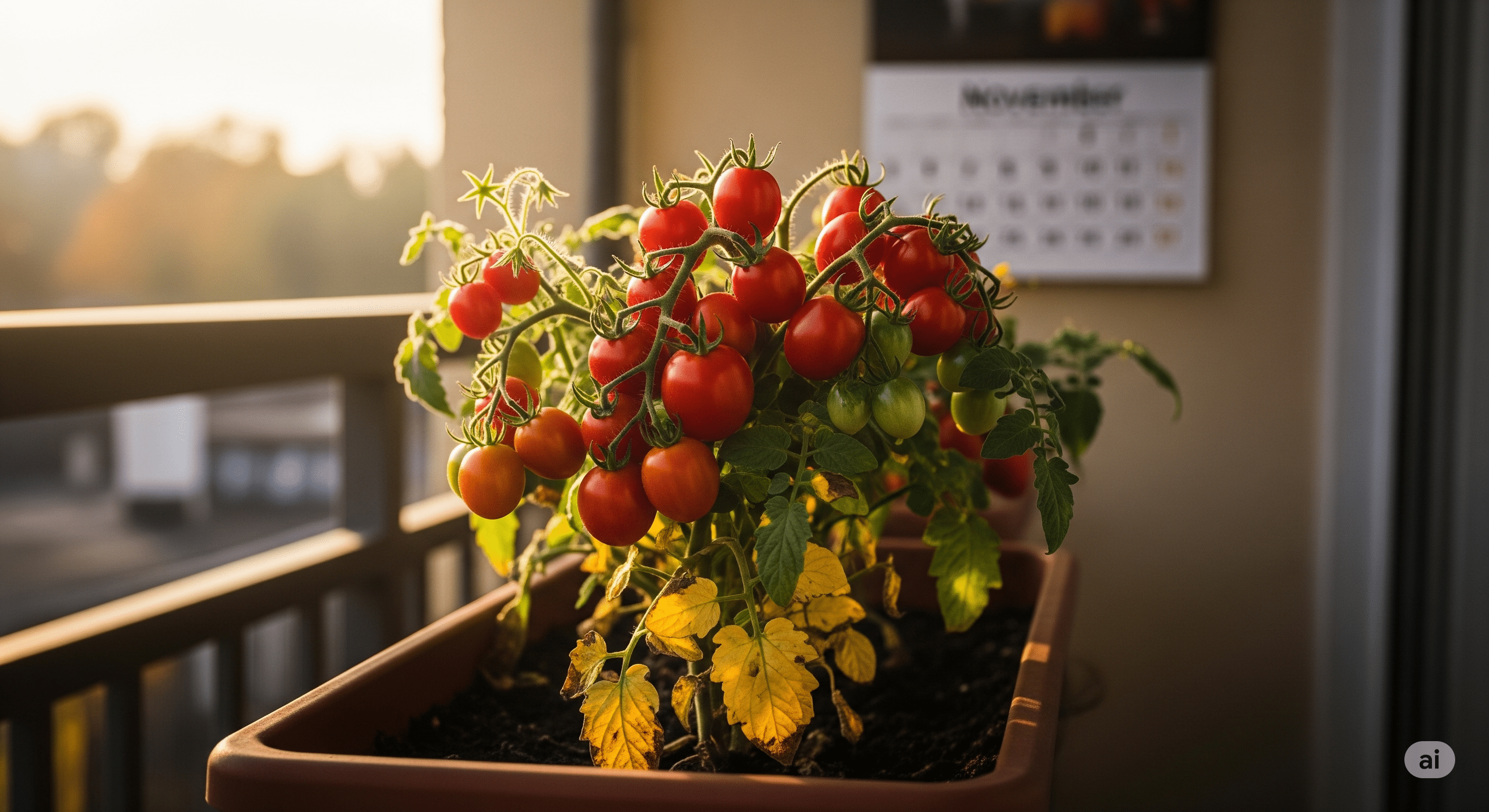

プランターの土は2回使えますか、消費期限は?

プランターの土は適切に管理すれば、2回以上使うことも可能です。

ただし、土には消費期限のようなものがあり、使い続けると劣化が進みます。

土の状態を見極めながら再利用することが大切です。

まず、プランターの土をそのまま再利用すると、植物の生育に悪影響を及ぼす可能性があります。

なぜなら、一度使用した土は栄養分が減少し、排水性や通気性が低下するためです。

特に、水はけの悪化は根腐れの原因となるため注意が必要です。

また、土には見えない病原菌や害虫の卵が潜んでいることがあります。

これらが残っていると、次に植える植物が病気になったり害虫被害を受けたりするリスクが高まります。

このため、再利用する場合は、適切な処理を行い、土の状態を整えることが重要です。

土の消費期限についてですが、一概に「〇年使える」と決められるものではありません。

使用環境やメンテナンス方法によって寿命は大きく変わります。

例えば、連作障害を防ぐためには、毎年新しい土を追加するのが望ましいですが、適切な土壌改良を行えば2~3年ほど使い続けることも可能です。

このように、プランターの土は2回以上使うことはできますが、劣化や病害虫対策を考慮する必要があります。

適切な処理をすれば、無駄なく土を再利用できるでしょう。

古い土は使い回しできますか?

古い土は適切に処理すれば使い回しが可能です。

しかし、そのままの状態で再利用すると、植物の生育に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。

古い土の問題点として、まず栄養不足が挙げられます。

植物が生育する過程で、土の中の養分は消費されていきます。

そのため、新しい植物を植える際には、必要な栄養分を補うことが重要です。

腐葉土や堆肥、肥料などを適量混ぜることで、再び植物が育ちやすい環境を作ることができます。

次に、古い土には病原菌や害虫の卵が残っている可能性があります。

これらを放置すると、新しく植えた植物が病気にかかりやすくなります。

そのため、古い土を再利用する前に、消毒を行うことが推奨されます。

消毒方法には、天日干しや熱処理(熱湯消毒、電子レンジ加熱など)があります。

さらに、土の物理的な劣化にも注意が必要です。

長期間使用した土は団粒構造が崩れ、排水性や通気性が低下することがあります。

この場合、赤玉土やパーライトを混ぜることで、適度な水はけと通気性を確保できます。

このように、古い土は使い回しが可能ですが、そのまま再利用するのではなく、適切な処理を行うことが大切です。

土を再生させることで、コストを抑えながら健康な植物を育てることができます。

一度使った土を再利用するにはどうしたらいいですか?

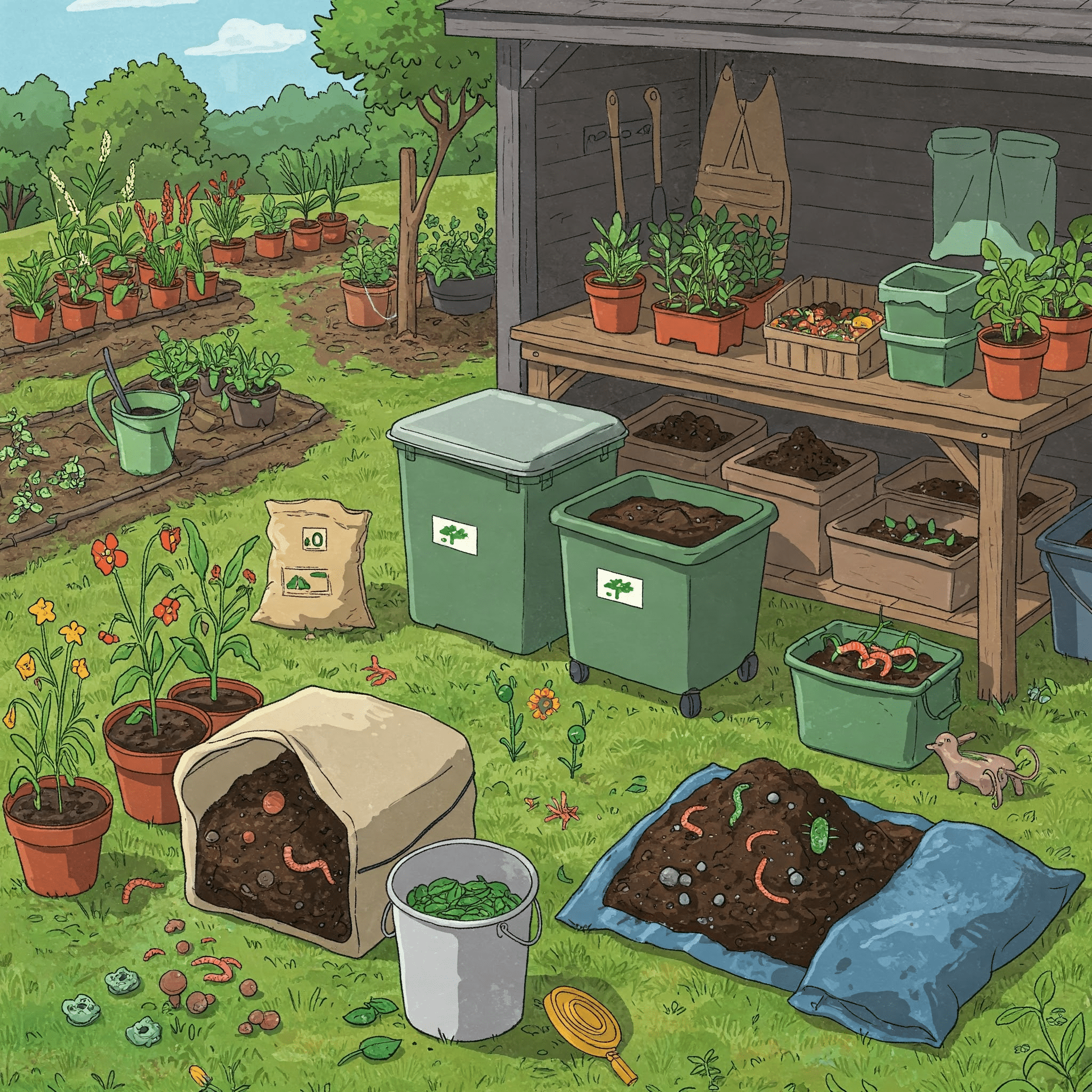

一度使った土を再利用するためには、いくつかの手順を踏むことが重要です。

そのまま使うのではなく、土の状態を改善し、植物にとって最適な環境を整えましょう。

まず、使用後の土をふるいにかけ、根や枯葉などの不要なものを取り除きます。

これにより、古い根の腐敗による悪臭や病害のリスクを減らすことができます。

ふるった後の土は、一度広げて天日干しを行いましょう。

太陽の熱で消毒され、病原菌や害虫の卵を減らすことができます。

次に、栄養分を補充するために堆肥や腐葉土、元肥を加えます。

一度使用した土は栄養が乏しくなっているため、適切に改良しなければ新しい植物がうまく育ちません。

また、水はけや通気性を改善するために、赤玉土やパーライトを混ぜるのも有効です。

さらに、再利用した土は一種類の植物に使い続けるのではなく、異なる種類の植物に使い回すのが理想的です。

同じ植物を植え続けると、連作障害のリスクが高まるため、作物の種類を変えたり、土壌改良材を加えたりすることが推奨されます。

最後に、再利用した土を実際に使う際は、しばらく様子を見ながら管理することが大切です。

植物の生育が悪かったり、病気の兆候が見られたりした場合は、新しい土と入れ替えることも検討しましょう。

このように、適切な処理を行うことで、一度使った土を再利用することが可能です。

手間はかかりますが、コスト削減や環境への配慮という点で、大きなメリットが得られます。

プランターの土は何年くらい使えますか?

プランターの土は適切に管理すれば数年間使用できますが、劣化が進むと植物の成長に悪影響を及ぼすため、定期的なメンテナンスが必要です。

使用可能な年数は環境や土の管理方法によって異なります。

一般的に、未処理の土をそのまま使い続けると、1年ほどで栄養分が大幅に減少し、水はけや通気性が悪くなります。

そのため、2年目以降も継続して使う場合は、定期的な土壌改良が欠かせません。

具体的には、使用後に天日干しをして消毒し、堆肥や腐葉土、赤玉土などを混ぜることで土の状態を改善できます。

・ プランターの古い土はどうすればいいですか?

・ 古い土を消毒しないとどうなる?

・ プランターの土をそのまま使うとどうなる?

・ プランターの土を消毒する為の方法

・ 古い土を回収してくれるホームセンターはどこですか?

・ プランターの土はどこに捨てるの?

また、3年以上同じ土を使う場合は注意が必要です。

長期間使用すると、微生物のバランスが崩れ、病原菌や害虫が繁殖しやすくなります。

そのため、2?3年ごとに新しい土と入れ替えることをおすすめします。

特に、植物の成長が悪くなったり、根腐れや病気が頻発したりする場合は、早めに土を交換するのが良いでしょう。

土の寿命を延ばすためには、使用後の土をしっかり管理し、毎年改良を加えることが重要です。

適切にメンテナンスを行えば、3年程度は使用可能ですが、それ以上使う場合は注意深く土の状態を観察する必要があります。

土用の期間に土をいじるとどうなる?

土用の期間に土をいじると、植物の成長に悪影響を及ぼす可能性があると考えられています。

土用とは、季節の変わり目にあたる特定の時期を指し、年に4回(春・夏・秋・冬)訪れます。

特に夏の土用は「土を動かすのを避けるべき」とされることが多いです。

その理由の一つは、土の中の微生物や環境が変化しやすい時期だからです。

土用の期間は気候が不安定になり、土の温度や湿度も変動しやすくなります。

この時期に土を掘り返したり、大きく動かしたりすると、土壌内のバランスが崩れ、微生物の働きが低下してしまうことがあります。

その結果、植物の根がダメージを受けたり、成長が鈍くなったりする可能性があります。

また、土用の期間は昔から「土公神(どこうじん)」という土の神様が土を支配すると言われ、土を動かすと不吉なことが起こるとされてきました。

これは科学的な根拠があるわけではありませんが、経験則として「この時期に土をいじると作物の成長が悪くなる」という知恵が伝えられてきたものと考えられます。

ただし、どうしても土を扱わなければならない場合は、「間日(まび)」と呼ばれる特定の日を選ぶと良いとされています。

間日は土用の影響を受けにくい日とされ、この日に限って植え替えや土壌改良を行っても問題ないと言われています。

このように、土用の期間に土をいじることにはリスクが伴います。

特に夏の土用は植物の負担が大きくなるため、可能であればこの時期を避け、適切なタイミングで作業を行うのが望ましいでしょう。

園芸 用土 使い 回しの際の処分や消毒方法

プランターの古い土はどうすればいいですか?

プランターの古い土は、そのまま廃棄するのではなく、再利用や適切な処理を行うことが重要です。

処理方法はいくつかありますが、土の状態や使い道に応じて最適な方法を選びましょう。

まず、再利用を考える場合は、土の中の不要な根やゴミを取り除き、天日干しをして消毒することが基本です。

その後、栄養を補うために堆肥や腐葉土を混ぜ、通気性を向上させるために赤玉土やパーライトを加えます。

こうした土壌改良を行うことで、新しい植物を植えるための土として再利用が可能になります。

しかし、病害虫の被害を受けた土や、何年も使い続けて劣化した土は、再利用が難しい場合があります。

その場合は、廃棄することも選択肢の一つです。

不要な土を処分する方法としては、自治体のルールに従ってゴミとして出す方法、ホームセンターの回収サービスを利用する方法、庭や敷地内にまいて土壌改良に活用する方法などがあります。

ただし、庭にまく場合は、病原菌や害虫の影響を考慮し、しっかりと消毒してから使用するのが望ましいです。

このように、プランターの古い土は単に捨てるのではなく、再利用や適切な処理をすることで、有効活用することができます。

土の状態を確認しながら、適切な方法を選択しましょう。

プランターの土をそのまま使うとどうなる?

プランターの土を何も手を加えずにそのまま使うと、植物の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

特に、水はけや通気性の低下、病害虫の発生、養分不足といった問題が生じることが多いため、注意が必要です。

まず、土の水はけと通気性が悪くなります。

植物の根がしっかり成長するためには、適度な水分と酸素が必要ですが、使い続けた土は粒子が細かくなり、固まりやすくなります。

その結果、排水が悪くなり、根腐れのリスクが高まります。

また、空気が十分に行き渡らないことで、根が呼吸しにくくなり、植物の生育が鈍ることもあります。

次に、病害虫が潜んでいる可能性があります。

前回の植物が病気にかかっていた場合、病原菌やウイルスが土に残っていることがあります。

さらに、コガネムシの幼虫やネキリムシなどの害虫が土の中に潜んでいることもあり、そのまま使用すると新しく植えた植物に被害を与える恐れがあります。

また、養分が不足していることも問題です。

植物は生長する過程で土の中の栄養分を吸収しますが、同じ土を繰り返し使うと、窒素・リン・カリウムなどの必須成分が減少します。

養分が不足したままでは、新しく植えた植物が健康に育ちにくくなります。

このように、プランターの土をそのまま使うことにはリスクが伴います。

再利用する場合は、しっかりと手入れをして、消毒や土壌改良を行うことが重要です。

プランターの土を消毒する為の方法

プランターの土を再利用する際は、病害虫のリスクを減らすために消毒が必要です。

消毒にはいくつかの方法があり、手軽にできるものから本格的なものまであります。

まず、最も手軽な方法は「天日干し」です。

使用済みの土を新聞紙やブルーシートの上に広げ、晴天の日に2?3日ほど乾燥させます。

これにより、日光の熱と紫外線の効果で病原菌や害虫をある程度駆除できます。

土をこまめにかき混ぜながら乾燥させると、より効果的です。

次に、「熱湯消毒」も有効な方法です。

土をバケツやプラスチック容器に入れ、熱湯をまんべんなくかけることで殺菌できます。

特に、カビや害虫の卵を駆除したい場合に有効です。

ただし、熱湯を使用すると微生物も死んでしまうため、再利用する際には堆肥や腐葉土を混ぜて微生物のバランスを整える必要があります。

さらに、本格的に消毒したい場合は「電子レンジ消毒」も選択肢の一つです。

湿らせた土を耐熱容器に入れ、電子レンジで5分ほど加熱します。

これにより、病原菌や害虫が死滅しますが、大量の土を処理するのには不向きです。

また、園芸用の「土壌消毒剤」を使用する方法もあります。

これは、農薬として販売されているもので、病害虫を効果的に駆除できます。

ただし、使用後は一定期間寝かせる必要があるため、取扱説明書をよく読んで使用しましょう。

このように、土を消毒する方法はいくつかありますが、目的や状況に応じて最適な方法を選び、適切に処理することが重要です。

古い土を回収してくれるホームセンターはどこですか?

古い土の処分に困ったときは、ホームセンターの回収サービスを利用するのも一つの方法です。

全国のホームセンターの中には、使用済みの土を回収し、再生処理してくれる店舗があります。

例えば、カインズやコメリなどの大手ホームセンターでは、一部の店舗で「土のリサイクルサービス」を実施しています。

これらの店舗では、不要になった土を持ち込むことで、専用の処理施設で再利用できるように加工してくれます。

また、地域によってはホームセンターではなく、市町村が運営するリサイクルセンターや廃棄物処理施設で土を受け入れてくれる場合もあります。

自治体のホームページを確認すると、処分方法や回収場所についての情報が得られることがあります。

ただし、すべてのホームセンターが土の回収を行っているわけではなく、対応している店舗は限られています。

そのため、事前に電話やホームページで確認してから持ち込むことが重要です。

プランターの土はどこに捨てるの?

不要になったプランターの土を捨てる場合は、自治体のルールに従って適切に処分する必要があります。

まず、自治体によっては「燃えるゴミ」や「不燃ゴミ」として処分できるところもあります。

ただし、多くの自治体では土の回収を行っておらず、自分で処理しなければならないことが多いです。

自治体のホームページで「園芸用土の処分方法」について確認しておくと安心です。

次に、近くの「ホームセンターの回収サービス」を利用する方法もあります。

一部のホームセンターでは、古い土を回収し、再生処理を行っているため、持ち込み可能かどうかを確認してみましょう。

また、自宅の庭がある場合は、「庭の土と混ぜて土壌改良に利用する」ことも可能です。

ただし、病害虫が残っている可能性があるため、事前に天日干しや消毒を行うのが望ましいです。

このように、プランターの土を捨てる方法はいくつかありますが、環境に配慮した処分を心がけることが大切です。

園芸用土の使い回しとその管理方法

・ 記事のポイントをまとめます。

1. プランターの土は適切に管理すれば2回以上使える

2. 再利用する際は栄養分を補充することが重要

3. 古い土は病原菌や害虫の卵を含む可能性がある

4. 土を再利用する前に消毒が必要である

5. 使用済み土は天日干しや熱湯消毒で消毒できる

6. 再利用した土には堆肥や腐葉土を混ぜると良い

7. 土の水はけや通気性が低下するため改善が必要

8. 使い回し時には赤玉土やパーライトを加えると良い

9. 再利用時に異なる植物を植えることで連作障害を防げる

10. プランターの土を何年も使うと劣化が進む

11. 3年以上同じ土を使うのはリスクが高い

12. 土の寿命を延ばすためには毎年改良が必要

13. 土用の期間に土をいじると植物に悪影響がある

14. 古い土は病害虫のリスクを減らすため消毒が必須

15. 不要になった土は自治体やホームセンターで処分できる