家庭菜園で野菜が採れすぎて困っている方は少なくありません。

冷蔵庫に入りきらず、毎日収穫が続くと消費が追いつかず悩みの種になります。

この記事では、外で保存できる野菜の種類や、ピクルスや干し野菜による保存方法、無人販売や冷凍食品宅配サービスの活用法など、採れすぎた野菜を無駄にしない具体的な対策を紹介します。

来年の栽培計画を見直すヒントも含め、家庭菜園をより快適に楽しむための工夫をまとめました。

1. 採れすぎた野菜の保存と活用方法

2. 家庭菜園の野菜を販売するための選択肢

3. 無人販売や宅配サービスの最新情報

4. 来年以降の栽培計画に役立つ工夫

家庭菜園で作りすぎた野菜の悩みとは

・野菜が採れすぎて困っちゃう

・採れすぎた野菜、どうすればいい?

・外で保存できる野菜の種類と方法

・ピクルスで保存するメリットと注意点

・干し野菜にして長期保存する方法

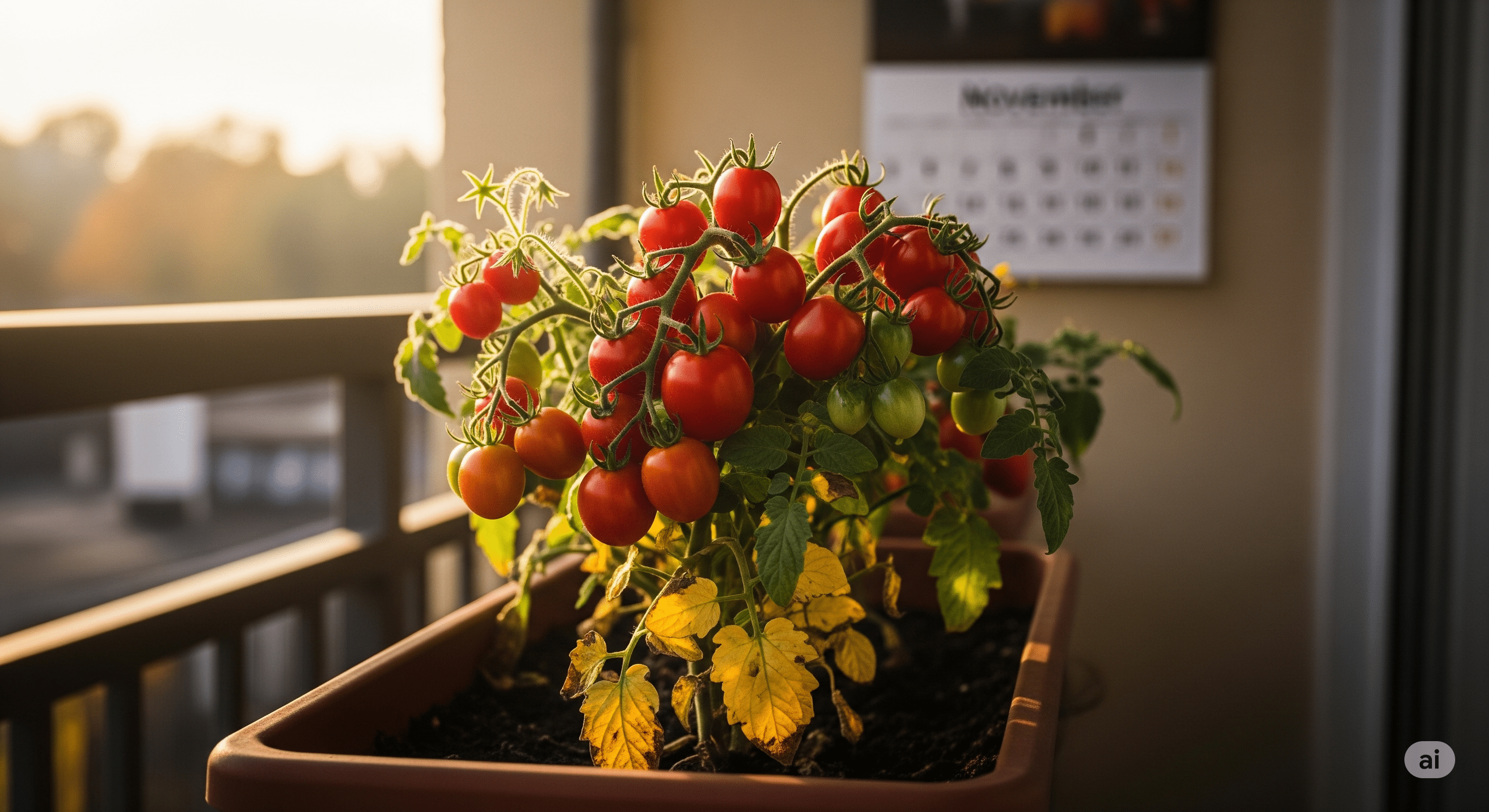

野菜が採れすぎて困っちゃう

野菜が大量に収穫できることは一見すると嬉しいことですが、実際には保存や消費に苦労するケースが多く見られます。

特に夏野菜は成長が早く、毎日収穫しなければならないため、冷蔵庫がすぐにいっぱいになってしまいます。

このような状況では、古い野菜から消費する必要があり、新鮮な野菜を食べる機会が減ってしまうという矛盾が生じます。

また、見た目が悪い野菜や傷があるものは人にあげづらく、結果的に自分で消費することになります。

したがって、野菜が採れすぎることは、保存や消費のバランスを崩す原因となり、家庭菜園の楽しさを損なう可能性があります。

採れすぎた野菜、どうすればいい?

採れすぎた野菜を無駄にしないためには、保存方法や活用法を工夫することが大切です。

冷蔵保存や冷凍保存は基本ですが、種類によっては常温や土中保存が適している場合もあります。

例えば、トマトはソースに加工して冷凍保存することで、長期間使える食材になります。

キュウリは佃煮にして冷凍する方法もあり、ご飯のお供として重宝されます。

また、餃子の具材として野菜を使い、冷凍しておくのも有効です。

こうした加工保存は、食材の無駄を減らすだけでなく、調理の手間も省けるため、忙しい家庭にも向いています。

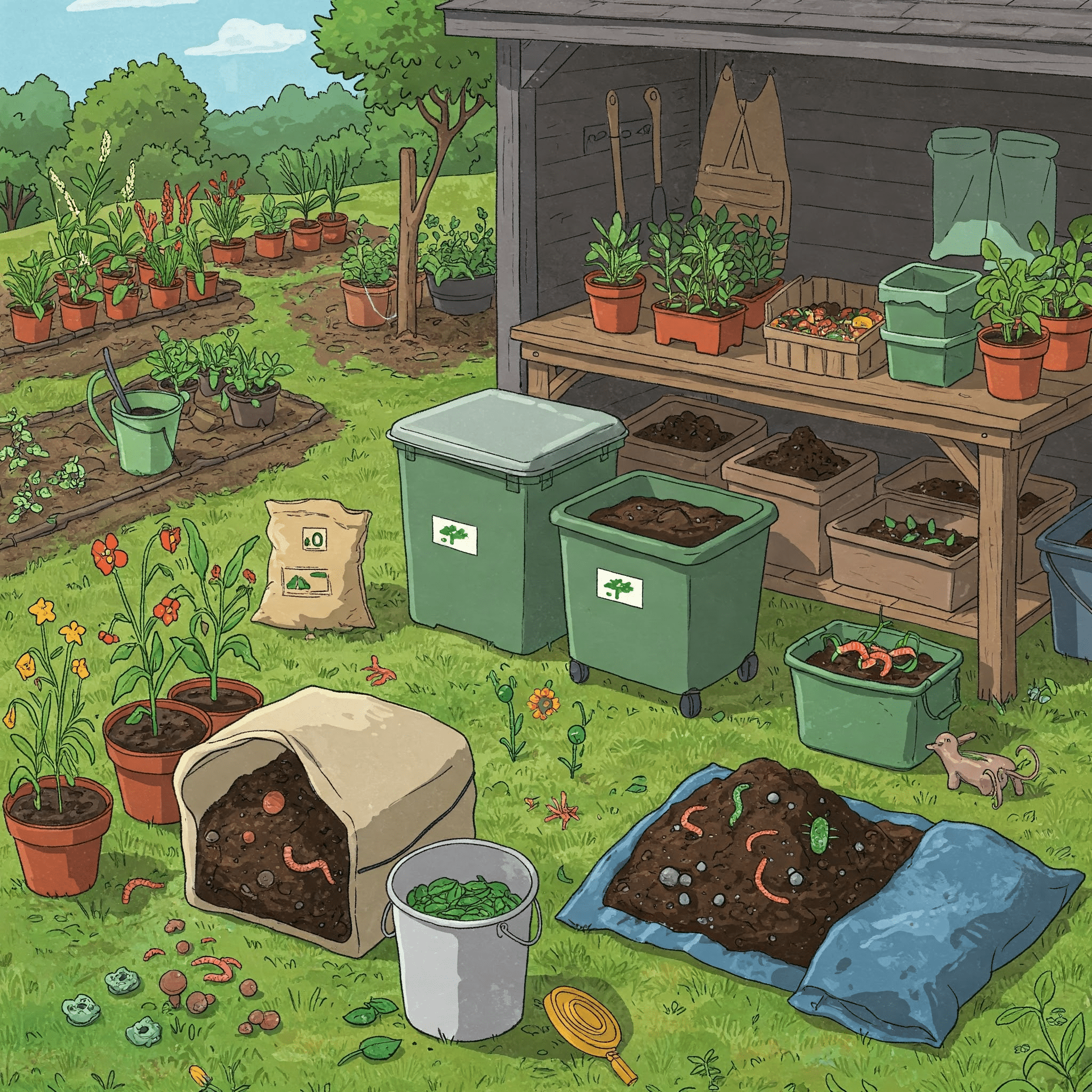

外で保存できる野菜の種類と方法

家庭菜園で収穫した野菜の中には、冷蔵庫に入りきらないほどの量になることがあります。

このような場合、外で保存できる野菜を見極めることが重要です。

外で保存に向いている野菜には、根菜類が多く含まれます。

例えば、大根やゴボウ、ニンジンなどは、新聞紙に包んで風通しの良い日陰に置くことで、数日から1週間程度保存可能です。

特に大根は、土付きのまま保存することで乾燥を防ぎ、鮮度を保ちやすくなります。

また、白菜などの葉物野菜は、外葉で包んで紐で縛り、冷暗所に置くことで保存期間を延ばすことができます。

畑に戻して仮植えする方法もあり、寒冷地ではこの方法が一般的です。

ただし、外で保存する際には、雨や直射日光を避けることが大切です。

湿度が高すぎると腐敗の原因になり、逆に乾燥しすぎるとしなびてしまうため、通気性の良い場所を選びましょう。

このように、野菜の種類に応じた保存方法を選ぶことで、冷蔵庫に頼らずに収穫物を長持ちさせることができます。

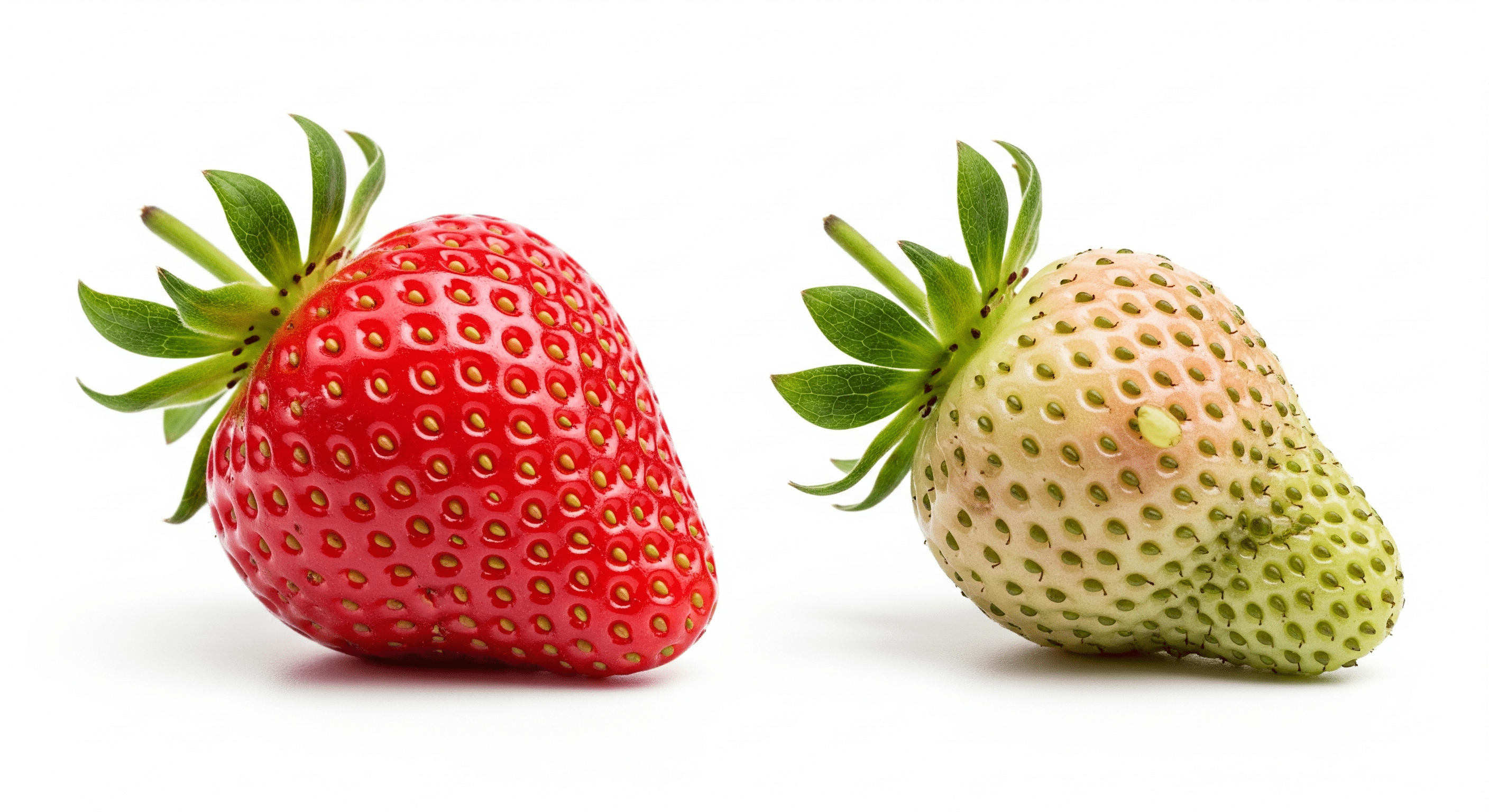

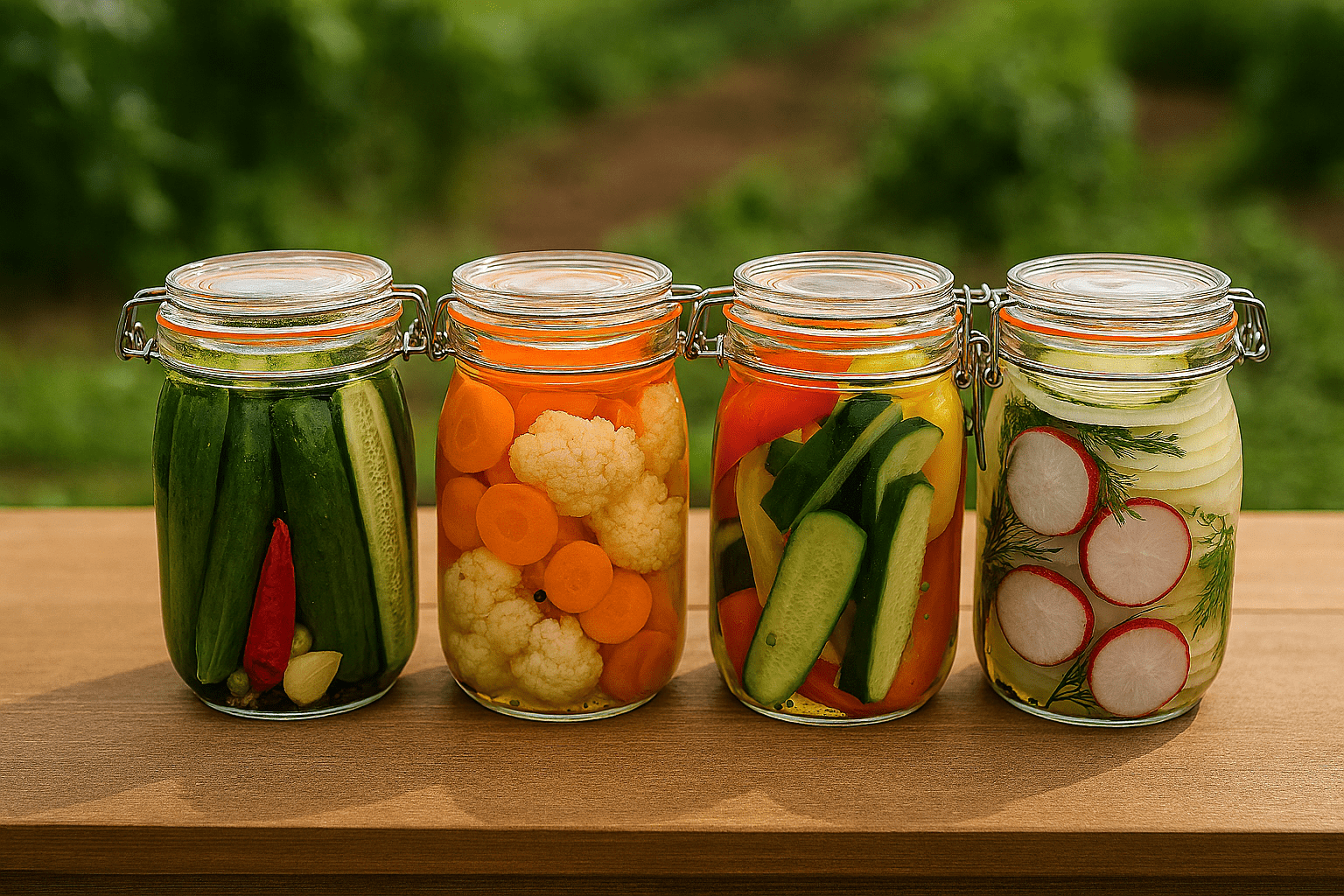

ピクルスで保存するメリットと注意点

ピクルスは、採れすぎた野菜を美味しく保存する方法の一つです。

酢を使った保存は、殺菌効果が高く、長期保存にも適しています。

ピクルスに向いている野菜には、キュウリ、ニンジン、パプリカ、カブなどがあります。

これらの野菜は、生のままでも食感が良く、酢との相性も抜群です。

特に冬野菜は、寒さによって甘みが増すため、ピクルスにするとその風味が引き立ちます。

ピクルスのメリットは、保存性だけでなく、栄養価の保持にもあります。

酢には疲労回復効果があり、食欲を促進する作用もあるため、夏バテ対策にも有効です。

また、冷蔵庫で保存すれば、1?2週間は美味しく食べられます。

ただし、注意点もあります。

まず、野菜の水分をしっかり切ってから漬けることが重要です。

水分が多いと、ピクルス液が薄まり、保存性が低下します。

また、漬ける容器は清潔なガラス瓶を使用し、煮沸消毒を行うことで雑菌の繁殖を防ぎます。

このように、ピクルスは保存と栄養の両面で優れた方法ですが、衛生管理を徹底することが長持ちの鍵となります。

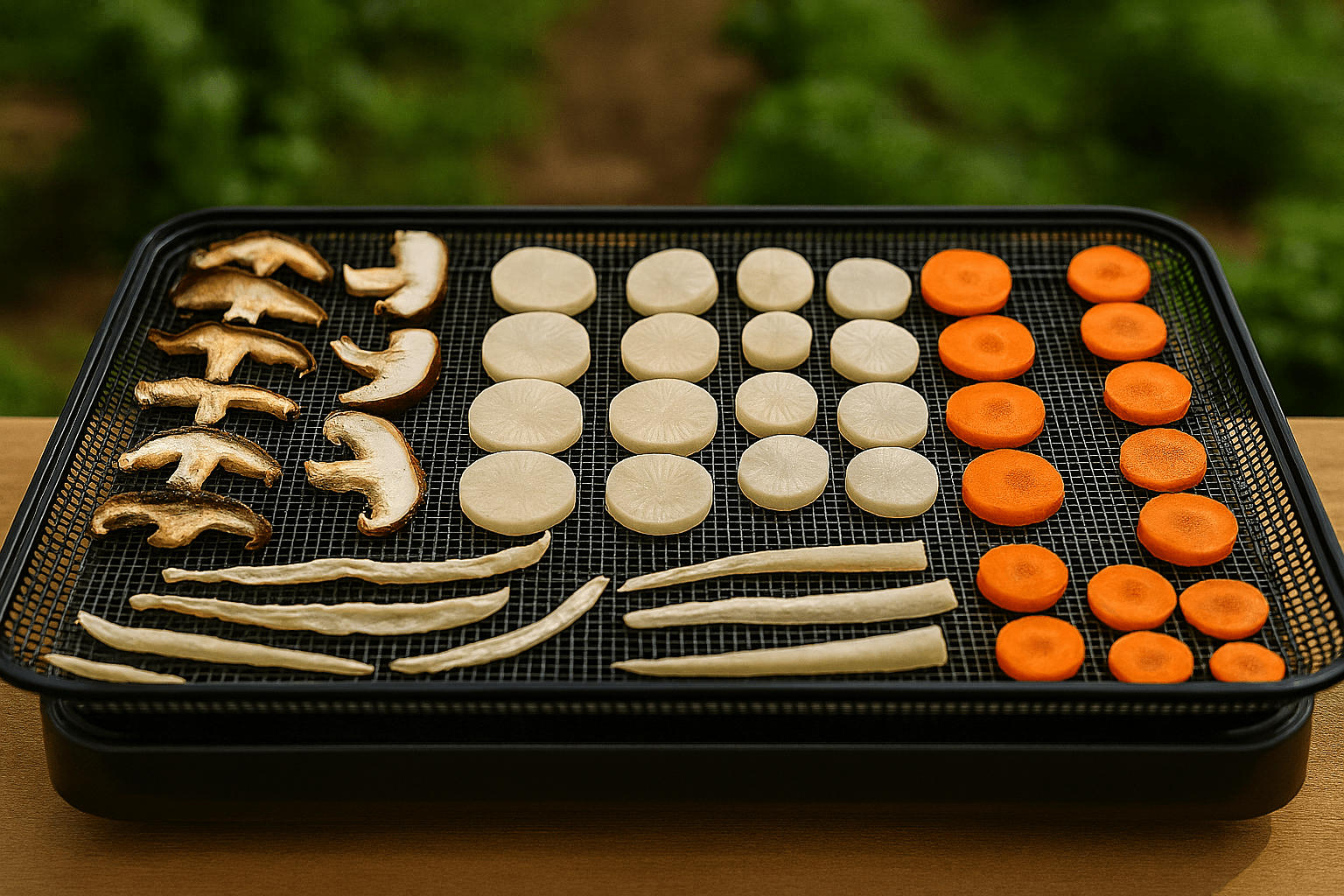

干し野菜にして長期保存する方法

干し野菜は、採れすぎた野菜を無駄なく保存するための有効な手段です。

水分を抜くことで腐敗を防ぎ、保存期間を大幅に延ばすことができます。

さらに、旨味が凝縮されるため、料理の味わいも深まります。

干し野菜に適しているのは、大根、ゴボウ、ニンジン、シイタケなどの根菜類やキノコ類です。

これらはカットしてからザルやネットに並べ、風通しの良い場所で1週間ほど干すことで完成します。

ニンジンは皮をむいてから、ゴボウや大根は皮付きのままでも問題ありません。

ただし、干す際には天候に注意が必要です。

雨の日や湿度の高い日は室内に取り込むようにし、カビの発生を防ぎましょう。

また、夜間の湿気も避けるため、日没前には屋内に移動させるのが理想です。

干し野菜は、味噌汁や煮物、炒め物など幅広い料理に使えるため、保存だけでなく調理の幅も広がります。

保存容器に乾燥剤を入れて密閉すれば、数ヶ月間保存することも可能です。

このように、干し野菜は保存性と調理の利便性を兼ね備えた方法であり、家庭菜園の収穫量が多い時期には特に重宝します。

家庭菜園で作りすぎた野菜の活用法

・販売してみるのはどう?

・捨ててしまうくらいなら、タダであげる

・来年は少し株を減らしてみては?

経験から工夫をするのも家庭菜園の楽しみ

・規格外や豊作の旬野菜を生かす冷凍食品宅配サービス

・条件次第で、売りたい時だけ出荷できる!

独自の入札システム

・家庭菜園で作りすぎた野菜のまとめと今後の工夫

販売してみるのはどう?

家庭菜園で採れすぎた野菜を販売する方法として、無人販売や直売所の活用が注目されています。

自宅の敷地内であれば、許可不要で野菜を販売することが可能です。

無人販売は、棚や販売機を設置するだけで始められ、半自動的に収益を得ることができます。

新鮮な状態で消費者に届けられるため、喜ばれることも多く、地域とのつながりを深める手段にもなります。

ただし、売上に波があることや盗難のリスクがある点には注意が必要です。

POPや看板を工夫して商品の魅力を伝えることも、販売成功の鍵となります。

捨ててしまうくらいなら、タダであげる

家庭菜園で野菜が採れすぎた場合、消費しきれずに腐らせてしまうことがあります。

そうなる前に、近所の人や職場の仲間にタダであげるという選択肢は、非常に有効です。

野菜をもらう側にとっては、家計の助けになるだけでなく、旬の新鮮な野菜を手に入れる喜びがあります。

特に、スーパーでの野菜価格が高騰している時期には、ありがたみが増します。

ただし、何度も同じ人に渡すと気を使わせてしまうこともあるため、渡す頻度や量には配慮が必要です。

お返しをもらうことが負担になる場合もあるため、「余っているので、よかったらどうぞ」といった軽い言い方が好まれます。

また、地域の掲示板やSNSを活用して「野菜あります」と発信することで、欲しい人に効率よく届けることも可能です。

最近では、フードシェアリングアプリを使って、余った食材を地域内で分け合う取り組みも広がっています。

このように、捨てる前に誰かにあげるという行動は、フードロスの削減にもつながり、地域とのつながりを深めるきっかけにもなります。

来年は少し株を減らしてみては?経験から工夫をするのも家庭菜園の楽しみ

家庭菜園で野菜が採れすぎる原因の一つに、苗や種を多く植えすぎてしまうことがあります。

特に初心者の場合、「念のため多めに植えておこう」と考えがちですが、これが収穫量の過剰につながります。

このような経験を踏まえて、翌年以降の栽培計画を見直すことは、家庭菜園をより快適に楽しむための重要なステップです。

例えば、前年にキュウリが大量に採れすぎた場合は、翌年は苗の本数を半分に減らすなど、具体的な調整が可能です。

また、野菜の成長スピードや収穫期間を把握することで、収穫のタイミングを分散させる工夫もできます。

早生種と晩生種を組み合わせることで、一度に大量に採れる事態を避けることができます。

さらに、家庭菜園の楽しみは収穫だけではありません。

育て方を工夫したり、品種を変えてみたりすることで、毎年新しい発見があります。

失敗や後悔も、次の年の改善につながる貴重な経験です。

このように、過去の収穫量を振り返り、栽培計画を調整することは、家庭菜園を長く続けるための知恵であり、楽しみの一部でもあります。

規格外や豊作の旬野菜を生かす冷凍食品宅配サービス

最近では、規格外や豊作の野菜を活用した冷凍食品宅配サービスが登場しています。

例えば、GREENデリバリーは、規格外野菜を選別し、家庭に届けるサブスクリプションサービスを提供しています。

このサービスでは、野菜の種類や形状に関係なく、調理に適した状態で瞬間冷凍され、栄養価や美味しさを保ったまま届けられます。

月額980円から利用できるため、手軽に始められるのも魅力です。

このようなサービスを利用することで、家庭菜園で余った野菜を無駄にせず、収益化することも可能になります。

フードロス削減にも貢献できる点で、社会的な意義も大きいと言えるでしょう。

条件次第で売りたい時だけ出荷できる!独自の入札システム

家庭菜園で採れすぎた野菜を販売する方法として、最近注目されているのが「旬すぐ共栄会」などの入札型出荷システムです。

これは、農家や家庭菜園者が余った野菜を必要なタイミングで出荷できる仕組みです。

このシステムでは、宅配サービス側が必要な野菜の種類や量、納期、価格の目安などを提示し、それに応じて生産者が入札することで取引が成立します。

規格外の野菜でも調理用として受け入れられるため、見た目にこだわる必要がありません。

また、入会に特別な条件はなく、基本的には「土を落とすこと」だけが求められます。

加工しやすい形にカットして出荷すれば、加工代金が上乗せされることもあります。

少量でも受け入れてもらえるため、家庭菜園レベルの出荷にも対応可能です。

このような仕組みは、収穫量が多すぎて困っている家庭菜園者にとって、非常に柔軟で実用的な選択肢となります。

フードロスの削減にもつながり、社会的な意義も大きいと言えるでしょう。

家庭菜園で作りすぎた野菜のまとめと今後の工夫

1. ・野菜が採れすぎると保存と消費のバランスが崩れる

2. ・冷蔵庫に入りきらない量は外で保存する工夫が必要

3. ・根菜類や葉物野菜は冷暗所での保存が可能

4. ・ピクルスは保存性と栄養価の両面で優れている

5. ・ピクルス作りには衛生管理が重要

6. ・干し野菜は旨味が凝縮され調理にも便利

7. ・干す際は天候と湿度に注意する必要がある

8. ・消費しきれない野菜は近所や職場に配るのも有効

9. ・お裾分けは地域とのつながりを深める手段になる

10. ・栽培量を見直すことで翌年の収穫量を調整できる

11. ・早生種と晩生種の組み合わせで収穫時期を分散できる

12. ・入札型の出荷システムで柔軟な販売が可能になる

13. ・規格外野菜でも調理用として活用できる販路がある

14. ・少量でも出荷できるサービスが増えている

15. ・フードロス削減と収益化を両立できる方法が広がっている