園芸を楽しんでいると、ある日ふと土の表面に白いふわふわしたものや異臭を感じて不安になることがあります。

実はそれ、カビかもしれません。

「園芸用土のカビが生える原因と対策」を正しく理解しておくことで、大切な植物を守ることができます。

この記事では、「カビが生えた土は使えますか?」

処理と再利用の可否」や「プランターの土にカビが生えたらどうしたらいいですか?」

といった疑問に答えるほか、「土の一番やばいカビは何ですか?」

見分け方と危険性」など、見逃せない注意点も詳しく解説します。

さらに、「白カビはアルコールで除去できますか?効く薬剤は?」

「カビは熱湯で死滅しますか?」

安全で確実な処理法」といった具体的な対処法から、「白カビが発生した。対処法は?すぐできる簡単な方法」まで、すぐに実践できる手段も紹介。

加えて「園芸用土のカビを防ぐための知識と習慣」や「園芸でカビに効く薬剤は?おすすめと使い方」、

「観葉植物 土 白いふわふわの正体と予防策」など、予防のために役立つ情報も網羅しています。

土を捨てる際にも注意が必要です。

「カビの生えた土 捨て方に注意!正しい処分方法」や「庭の土にカビが出たときの対応と改善ポイント」など、

適切な処理を学ぶことも重要です。また、「観葉植物のカビない土とは?」

選び方と管理のコツ」や「培養土にカビが出る原因と未然に防ぐ方法」など、日頃の土の選び方と管理方法もご紹介します。

この記事を通じて、あなたの園芸ライフがより快適で健やかなものになるよう、カビに関する正しい知識と対応策をお届けします。

園芸用土のカビが生える原因と対策

1. 園芸用土にカビが発生する主な原因とその対策

2. カビが生えた土の再利用や処分の正しい方法

3. 観葉植物や庭の土にカビが出た際の具体的な対応策

4. 白カビの見分け方や効果的な除去・予防の方法

カビが生えた土は使えますか?処理と再利用の可否

・ カビが生えた土は使えますか?処理と再利用の可否

・ プランターの土にカビが生えたらどうしたらいいですか?

・ 土の一番やばいカビは何ですか?見分け方と危険性

・ 白カビはアルコールで除去できますか?効く薬剤は?

・ カビは熱湯で死滅しますか?安全で確実な処理法

・ 白カビが発生した。対処法は?すぐできる簡単な方法

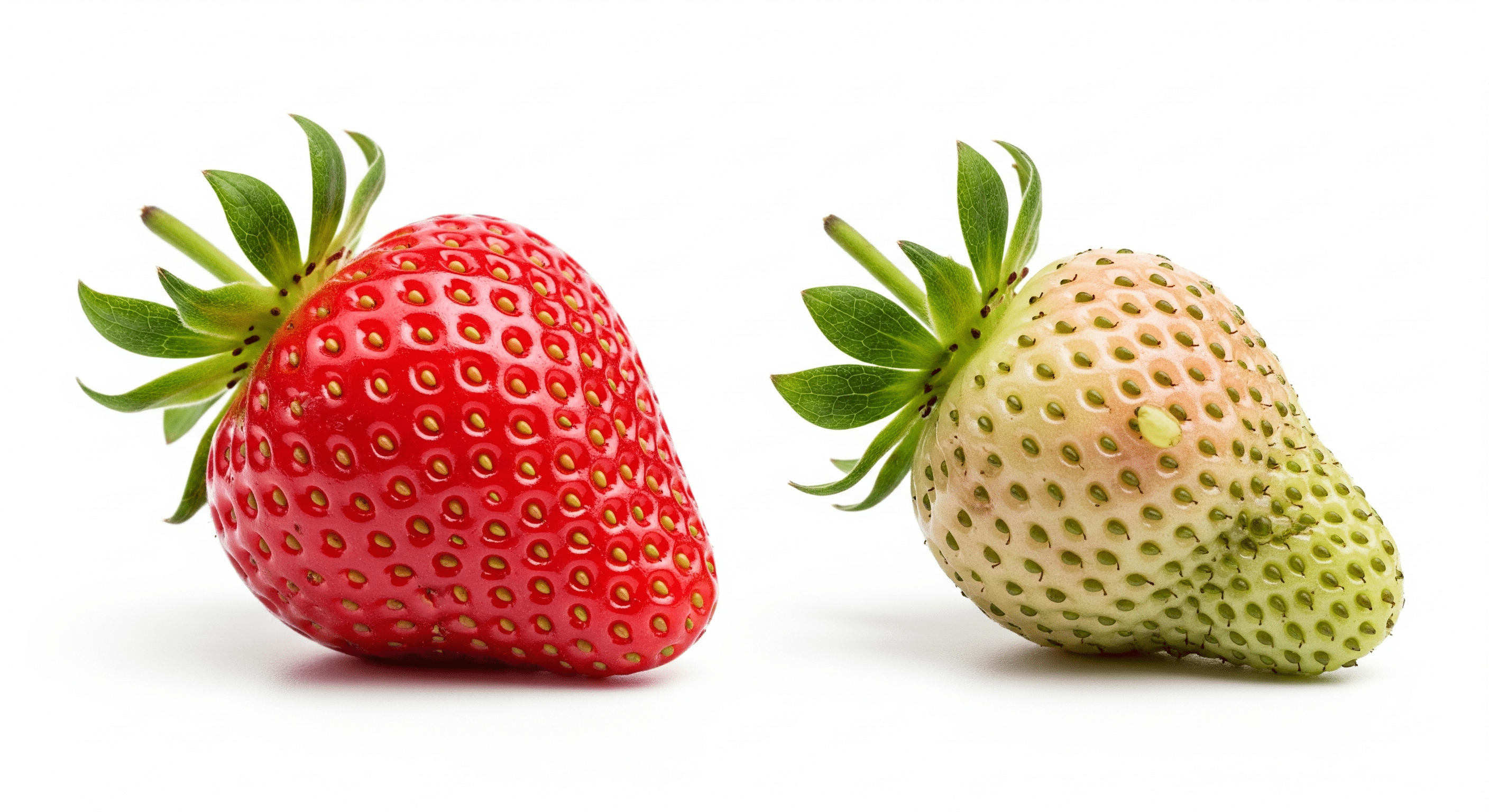

カビが生えた土は、必ずしも全て捨てなければならないわけではありません。

再利用できるかどうかは、カビの種類や土の状態、植物への影響の有無によって判断する必要があります。

見た目に白っぽいふわふわしたカビで、異臭がなく、植物が元気な状態であれば、比較的軽度なカビである可能性が高く、処理をすれば再利用が可能です。

これを再利用するためには、まず天日干しなどでしっかりと乾燥させ、土の中の菌の繁殖を抑えることが基本です。

また、ふるいにかけて腐敗した植物の根や有機物を取り除くことで、再発のリスクを下げることができます。

さらに、熱湯をかけるか加熱殺菌を行えば、残っているカビの胞子を大きく減らすことができます。

ただし、黒カビや緑カビ、悪臭を伴う場合などは、植物の健康に影響を及ぼす恐れがあるため、使用を控えた方が無難です。

このような場合は再利用は避け、市販の新しい培養土に切り替えることをおすすめします。

このように、土にカビが生えても、状態を正しく見極め、適切な処理を行うことで、安全に再利用できるケースも多いのです。

ただし、手間をかけても安全性に不安が残る場合は、新しい土に交換する方が安心です。

プランターの土にカビが生えたらどうしたらいいですか?

プランターの土にカビが生えたとき、まず確認すべきはカビの色や広がり、植物の様子です。

白くてふわふわしたカビが表面に薄く広がっている程度であれば、土壌表面だけに発生した一時的な現象の可能性が高いため、冷静に対応することが大切です。

このときは、まず表面のカビの部分をスコップなどで2~3cmほどすくい取り、取り除いた後に新しい土を足してならすことで、簡易的な対応が可能です。

また、土が過湿状態になっていることが原因の一つである場合が多いため、水のやりすぎを見直し、風通しのよい場所にプランターを移動させると改善しやすくなります。

一方で、カビの範囲が広く、何度も繰り返し発生するようであれば、土そのものが菌に汚染されている可能性があります。

この場合、熱湯をかけて殺菌処理をしたり、天日干しで完全に乾燥させたりする必要があります。

それでも改善しない場合は、植物の健康を守るためにも土全体を交換することが推奨されます。

このように、カビの発生状況に応じた柔軟な対処が求められます。

むやみに焦らず、段階を踏んで対応することがプランター栽培ではとても重要です。

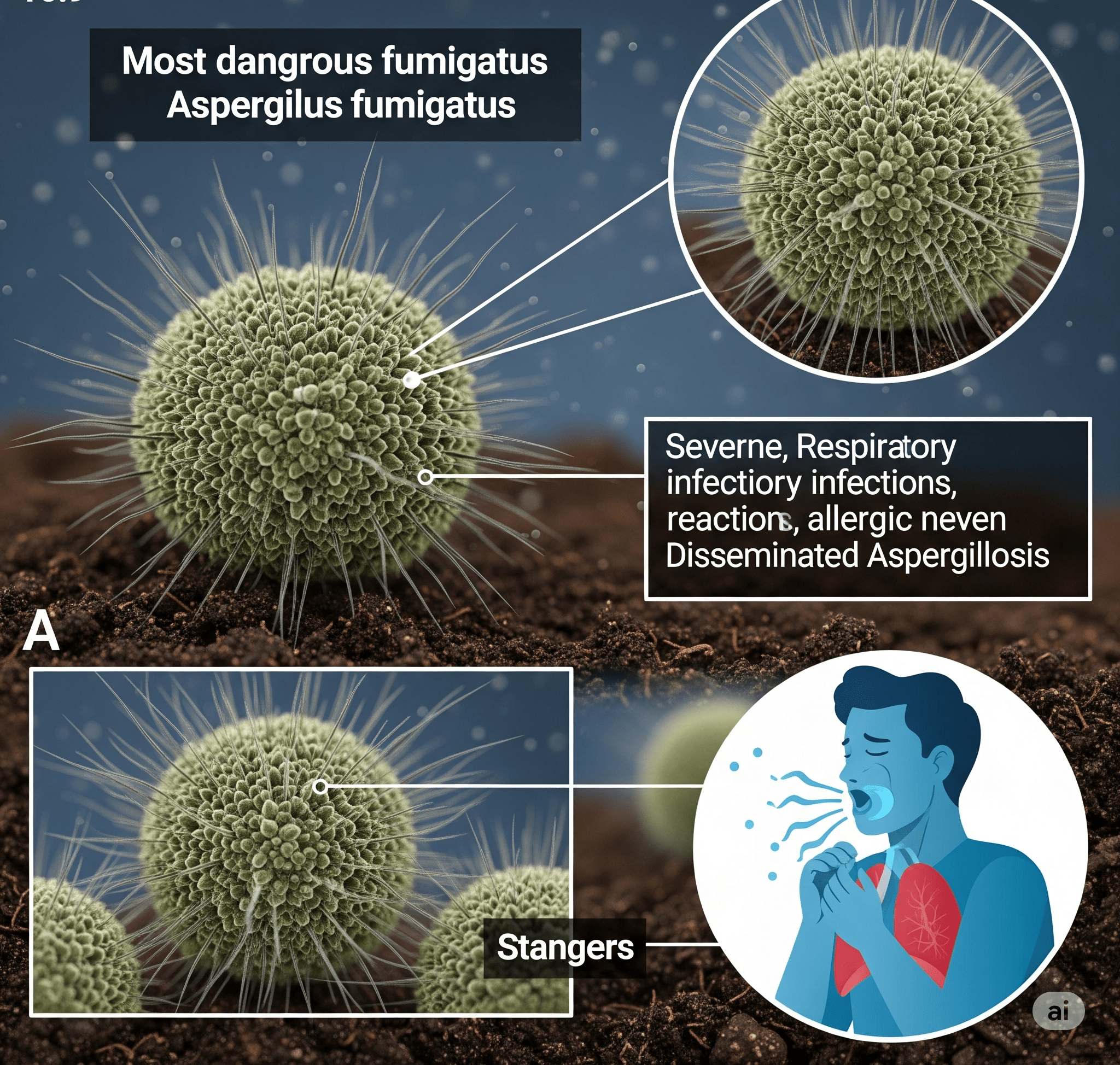

土の一番やばいカビは何ですか?見分け方と危険性

家庭園芸で最も注意すべきカビの一つは、黒っぽい色をした「黒カビ(クラドスポリウム属など)」です。

これは土の中で強い毒性を持つわけではありませんが、胞子が空気中に飛散しやすく、人の健康や植物の生育にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

特に湿度が高く通気性の悪い環境では急速に繁殖し、広範囲にわたって土や鉢に蔓延することがあります。

黒カビは、土の表面に黒や濃い灰色の粉っぽい塊として現れ、土をかき混ぜても簡単には崩れません。

さらに、周囲の植物の葉にまでカビが移って変色やしおれが見られるようになったら、明らかに土壌環境に悪影響を及ぼしているサインです。

このようなカビが確認された場合は、植物自体が病気になるリスクを避けるためにも、できるだけ早くその土を廃棄し、プランターや鉢の内側までしっかりと洗浄・消毒する必要があります。

市販の殺菌剤を使用するのも有効ですが、根本的な解決のためには、通気性と水はけの良い土を使用し、過湿を避けることが大前提となります。

つまり、黒カビのような有害な種類を見分け、早めに対応することで、植物の被害を未然に防ぐことができるのです。

気づいた時点での対処が、園芸を長く楽しむための大きな鍵になります。

白カビはアルコールで除去できますか?効く薬剤は?

白カビの除去にはアルコールが有効な場合があります。

ただし、アルコールは土壌全体に使うものではなく、主に鉢の縁や表面に発生した軽度の白カビに対して、局所的に拭き取るように使用するのが基本です。

70%前後のエタノールをスプレーし、乾いた布やキッチンペーパーでふき取る方法が効果的です。

一方で、土の中に根深く広がってしまった白カビに対しては、アルコールだけでは対処しきれないことがあります。

そのため、カビの発生状況に応じて、専用の園芸用殺菌剤を使うことが推奨されます。

例えば「ベンレート水和剤」や「トップジンM水和剤」などは、カビに対して広い効果があり、土壌全体に散布することで再発防止にもつながります。

ただし、薬剤を使う際には、植物に対する安全性を事前に確認し、適切な希釈濃度や使用間隔を守る必要があります。

また、使用後は風通しをよくして乾燥を促すことで、カビの繁殖を抑えることができます。

アルコールは手軽な初期対処法として有効ですが、根本的な解決には専用薬剤の併用が現実的です。

カビは熱湯で死滅しますか?安全で確実な処理法

熱湯はカビの胞子を死滅させるための有効な手段の一つです。

一般的に、カビの胞子は高温に弱く、90℃以上の熱湯を十分な量かけることで、土壌中に潜む多くの菌を処理することができます。

特に、白カビや黒カビといった一般的な種類であれば、この方法だけでも一定の効果が見込めます。

方法としては、カビが発生した土をシートなどに広げ、熱湯を全体にまんべんなくかけます。

しっかりと蒸気が上がる程度に加熱することがポイントです。

さらに、その後はしっかりと乾燥させることで、再び菌が繁殖するリスクを下げることができます。

ただし、熱湯処理は土の中の有用な微生物も同時に殺してしまうため、土壌のバランスが崩れるというデメリットもあります。

そのため、処理後は土壌改良材や新しい培養土を混ぜて、微生物のバランスを再構築することが大切です。

・ 園芸でカビに効く薬剤は?おすすめと使い方

・ 観葉植物 土 白いふわふわの正体と予防策

・ カビの生えた土 捨て方に注意!正しい処分方法

・ 庭の土にカビが出たときの対応と改善ポイント

・ 観葉植物のカビない土とは?選び方と管理のコツ

このように、熱湯による処理は手軽で安全性も高い一方、使い方には注意が必要です。

再生を目的とする場合は、処理後の土の管理まで含めて対策を考えることが求められます。

白カビが発生した。対処法は?すぐできる簡単な方法

白カビが鉢やプランターの表面に現れた場合、まず行うべきは「物理的な除去」です。

表土に白くふわふわしたカビが見えたら、手やスコップを使ってその部分の土を2~3cm程度取り除きます。

これだけでも、カビの再発をある程度防ぐことができます。

次に、取り除いた部分には新しい清潔な培養土を補充します。

この際に、土の通気性を高めるために赤玉土や鹿沼土を混ぜると、カビが発生しにくい環境になります。

また、植物の置き場所も見直すことが重要です。

風通しの悪い場所や直射日光の当たらない湿気がこもる場所では、どうしてもカビが発生しやすくなります。

園芸用土のカビを防ぐための知識と習慣

園芸でカビに効く薬剤は?おすすめと使い方

園芸で使用できるカビ対策の薬剤にはいくつかの選択肢があり、それぞれ特徴と効果範囲が異なります。

中でも「ベンレート水和剤」は、広範囲のカビ類に対応しており、土壌・葉面のどちらにも使える万能タイプです。

また、「トップジンM水和剤」も植物に優しく、白カビ・黒カビの両方に効果があります。

これらの薬剤を使用する際は、まず商品のラベルを確認し、対象となる植物や病原菌の種類を把握することが大切です。

薬剤は希釈して使うことが基本で、濃度が高すぎると植物を傷めてしまう恐れがあります。

使用後は、植物を日陰で休ませることで薬害を防ぐ工夫も必要です。

また、薬剤はあくまで「症状が出た後の対処法」であり、根本的な予防にはなりません。

水はけの良い土作りや適切な水やり、風通しの確保といった基本的な管理を行うことが、薬剤に頼らない健康的な栽培につながります。

このように、薬剤は使い方次第で非常に効果的な手段になりますが、あくまで補助的な対策と捉え、日々の管理と組み合わせることがカビ対策の基本です。

観葉植物 土 白いふわふわの正体と予防策

観葉植物の土の表面に現れる「白いふわふわ」の正体は、多くの場合カビの一種です。

これは土の中に含まれる有機物や肥料成分を栄養源にして繁殖する糸状菌が原因であり、特に湿度が高い環境では急速に増殖します。

目に見える白いふわふわの部分は菌糸であり、胞子を飛ばす前段階の状態です。

この現象が発生しやすいのは、風通しが悪く日光が不足している室内や、頻繁に水を与えすぎて土が常に湿っている場合です。

つまり、カビにとって好都合な環境が整ってしまっているということです。

これを放置すると植物の根腐れや病気につながる恐れがあるため、早めの対処が必要です。

予防策としては、まず土の表面に腐葉土やピートモスなど保水性の高い素材を使用しすぎないようにすることが重要です。

代わりに、赤玉土や鹿沼土など通気性・排水性に優れた素材を混ぜると、湿度を抑えることができます。

また、受け皿にたまった水をそのままにしない、サーキュレーターを活用して空気の流れを作るなど、環境を工夫することで白カビの発生を抑制できます。

このように、白いふわふわは見た目以上に植物への影響があるため、早期発見と適切な環境づくりが大切です。

カビの生えた土 捨て方に注意!正しい処分方法

カビの生えた土を処分する際は、家庭ごみとして気軽に捨てるのではなく、環境や地域のルールを考慮した正しい方法が求められます。

カビは胞子を飛ばして広がる性質があるため、不適切な廃棄は他の植物や場所へ感染を広げる原因になることもあります。

まず、マンションや集合住宅などでは、土の廃棄そのものが禁止されている場合があります。

この場合は、自治体の粗大ごみ扱いや、回収業者を利用するなど、専門的な処分方法が必要です。

家庭で処理する場合は、土をビニール袋に密閉し、天日干しで完全に乾燥させてから、燃えるごみとして出すことが一般的ですが、これも自治体によって異なるため、必ず事前に確認しましょう。

また、カビの再発を防ぐ観点から、再利用を考えず処分する方が安全です。

処分前には、カビがついた部分だけを取り除くのではなく、なるべく広範囲に土を処分し、鉢やプランターも一緒に消毒することが望ましい対応です。

環境を守るためにも、カビの生えた土の処分は「どう捨てるか」だけでなく「どのように再発を防ぐか」まで考えることが大切です。

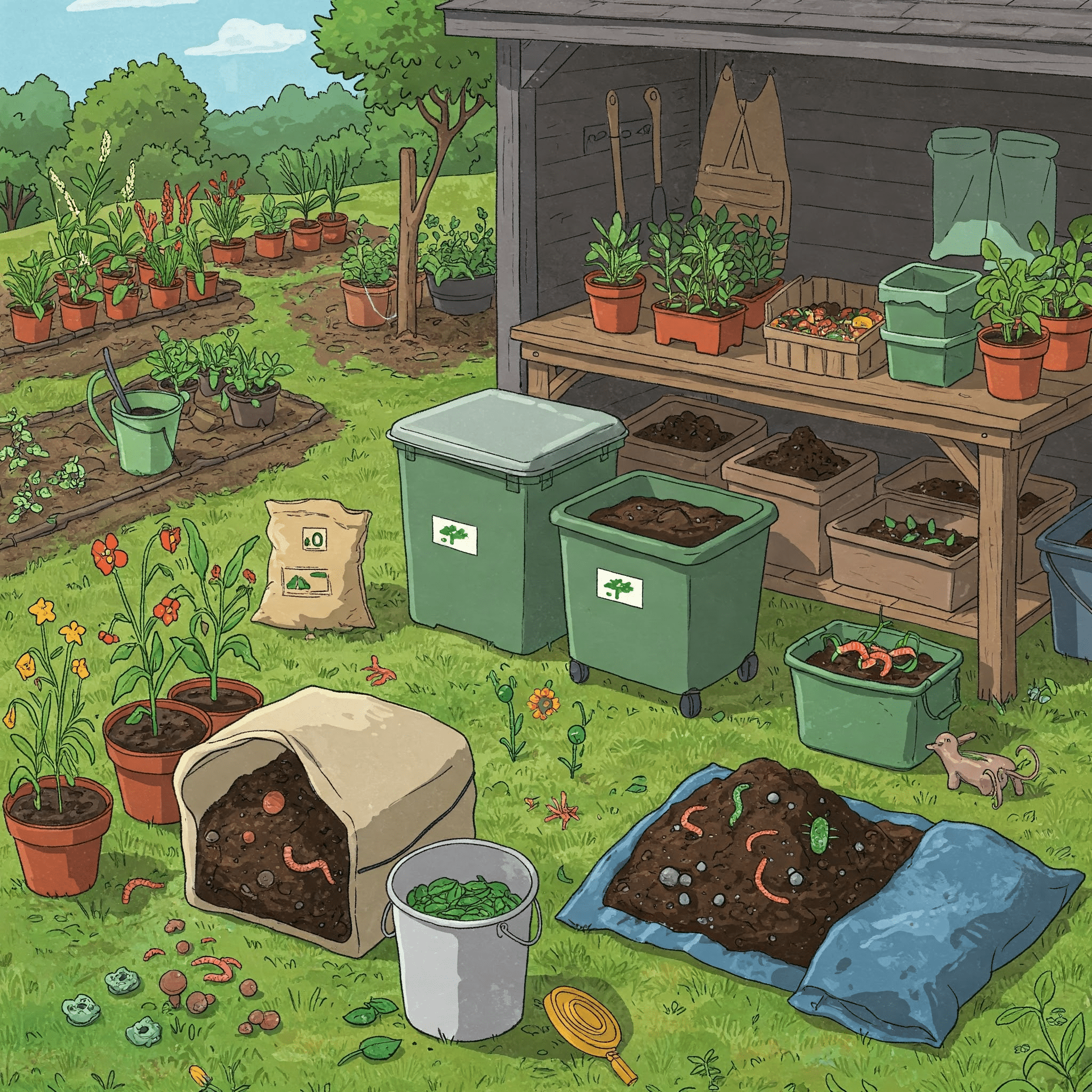

庭の土にカビが出たときの対応と改善ポイント

庭の土にカビが見られる場合、多くは「表層が白く変色している」「ふわふわした糸状の物質が広がっている」などの形で気づきます。

これは湿度の高い状態や、有機物が過剰に含まれていることが原因で発生することが多く、放置しておくと植物に悪影響を与えることがあります。

このような場合の対応としては、まず表面のカビが見える土をスコップなどで取り除きます。

その後、取り除いた部分には新しい培養土や改良剤(くん炭、赤玉土など)を加え、通気性を高めます。

庭全体が過湿になっている場合は、排水の見直しや、庭の構造自体に手を加えることも検討が必要です。

また、肥料の与え過ぎも原因になるため、与える量や頻度を見直すことも効果的です。

定期的に中耕して土を柔らかくする、腐葉土や堆肥を混ぜる際は量を調整するなど、長期的に土の質を整える努力が求められます。

庭の土にカビが生えたときは、原因を見極めて改善することが何より重要です。

その場しのぎの処理では再発するため、根本的な環境改善に取り組む姿勢が必要です。

観葉植物のカビない土とは?選び方と管理のコツ

観葉植物をカビから守るためには、土選びが非常に重要なポイントになります。

カビが発生しにくい土とは、具体的には「水はけと通気性に優れた構成の土」です。

市販の観葉植物用培養土にも種類があり、ピートモスや腐葉土が多く含まれるタイプは保湿力が高い反面、カビが発生しやすくなる傾向があります。

そこでおすすめなのは、赤玉土、鹿沼土、バーミキュライト、パーライトなどをブレンドした配合です。

これらは保水性と通気性のバランスが良く、根に適度な空気を供給することで、カビや根腐れのリスクを下げることができます。

また、あらかじめ殺菌処理が施された培養土を選ぶことで、より清潔な状態から植物を育て始めることができます。

さらに、土選びとあわせて重要なのが「管理のコツ」です。

水やりの頻度は季節や湿度に応じて調整し、受け皿に水がたまらないように注意します。

定期的に鉢を動かして風通しを良くし、明るい場所で管理することもカビの予防につながります。

このように、カビの生えにくい土の選定と日常管理の工夫が、観葉植物を健康に育てる第一歩となります。

培養土にカビが出る原因と未然に防ぐ方法

培養土にカビが発生する背景には、いくつかの明確な原因があります。

最も多いのは、湿気がこもりやすい環境に長時間置かれていたことや、使いかけの培養土を密閉せずに保存していたケースです。

特に高温多湿の季節では、袋の中でさえカビが繁殖することがあります。

また、培養土そのものに有機物(腐葉土やバーク堆肥など)が多く含まれている場合も、カビの栄養源となりやすく、開封後の放置には注意が必要です。

これを未然に防ぐためには、まず使い切れなかった土はしっかりと密封して冷暗所に保管することが基本です。

密閉容器やジッパー付きの袋に移し替えるのも有効です。

また、開封前に袋を触って湿気を感じた場合は、使う前に一度広げて乾燥させるとリスクが減ります。

さらに、培養土は信頼できるメーカーの製品を選ぶことも大切です。

無菌処理済みと明記されているものや、比較的無機質成分の多い配合を選ぶことで、カビの発生を防ぐ効果が期待できます。

このように、培養土の取り扱い一つで、カビのリスクを大きく減らすことができます。

些細な工夫が、健康な植物づくりの基礎となるのです。

園芸用土のカビに関する基本知識と対処のポイント

・ 記事のポイントをまとめます。

1. カビが生えた園芸用土は種類と程度によって再利用が可能

2. 表面に白カビが出ても植物に害がないことが多い

3. 黒カビや緑カビは植物や人に有害な場合があるため注意が必要

4. カビが発生したらまず通気性と水はけを見直すことが重要

5. 土の乾燥状態を保つことでカビの再発を予防できる

6. 土のリフレッシュには熱湯処理や天日干しが効果的

7. 市販の殺菌剤や抗菌薬剤でカビの除去が可能

8. アルコールは白カビの除去に効果が限定的

9. カビの除去後は腐葉土や堆肥の量を調整して再発防止を図る

10. 室内で使用する土は特に清潔に保ち、換気を意識する

11. 鉢底石の再利用にもカビがついていないか確認が必要

12. カビの生えた土は可燃ゴミとして処分する地域が多い

13. 捨てる前に自治体のガイドラインを確認するのが望ましい

14. カビの発生には高湿度・高温・有機物過多が関係している

15. 定期的に土を掘り返して空気を入れることで予防効果がある